Morreu Rubem Alves. O que tenho agora é a costumeira sensação que a morte nos deixa: vazio. Todo ser humano é insubstituível. Quando alguém nos deixa leva junto seu agir sobre o mundo e, por consequência, seu agir sobre nós. Mas parece que alguns são mais insubstituíveis que outros.

Rubem Alves tem esse perfil. Pensar que ele não mais escreverá nos inundando com sua costumeira vontade de viver parece prenunciar uma certa orfandade em um mundo que chafurda cada vez mais na violência e na indiferença com a dor do outro. Rubem Alves tinha a virtude de nos lembrar sempre de coisas simples que a gente, a mercê das rotinas, vai se esquecendo no dia a dia. Assim, sou obrigado a concordar com ele quando nos ensinava que “a vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente".

Num momento em que assistimos a teologia ser usada como justificativa para a barbárie da violência e da morte ou então vender a imagem de um Deus que protege seus eleitos com a abastança e o bem estar material, um deus horrendo, desumano e preconceituoso; Rubem Alves queria trazer a imagem de um deus benevolente como se implicitamente afirmasse que o homem também poderia ser daquela forma, com a doçura de uma criança: “Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum: ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Está sempre à procura de companheiros para brincar”.

Ao ler Rubem Alves sentimos o atrevimento de querer mudar as coisas. A começar pela educação de nossas crianças. Hoje as escolas se preocupam mais com os conteúdos buscando o sucesso do desempenho. Rubem Alves era completamente refratário a essa ideia. A educação deve forjar seres humanos. Os conteúdos são aspectos secundários. Oo que nos torna homens é outra coisa. Há que se educar os sentidos, as emoções, são elas que oferecem bases para o conhecimento: “sem a educação das sensibilidades todas as habilidades são tolas e sem sentido”. Como aprender poesia sem estar sensível às metáforas dos poetas? Como aprender a pintar sem refletir profundamente sobre as mensagens de uma pintura? Como existir sem usufruir das belezas desse mundo?

Não é possível educar pássaros a voar presos em gaiolas. Assim está a maioria de nossas crianças hoje, encarceradas física e mentalmente em salas de aula. E assim “educamos” crianças a ver o mundo de maneira opaca como se a opacidade fosse mero reflexo da realidade. Rubem Alves nos exortava a perceber o quanto a criatividade é destruída pelas rotinas pedagógicas quando na verdade ela deveria ser o objeto da educação. A escola deveria ser o lugar onde pelo exercício da curiosidade não só aprendemos matemática ou português mas também a usufruir as belezas desse mundo. Só podemos ser felizes se usufruirmos da beleza, “pois ser mestre é isso: ensinar a felicidade”.

O escritor do amor e da vida nos deixa uma obra extensa. Nesse sentido, estará sempre vivo. Ao tentar ensinar o amor e a felicidade, ele seduziu milhões que aprenderam a amar o que escrevia. Nossa memória então perpetuará Rubem Alves. A força do amor gravará indelével em nós sua mensagem: “aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno”.

6 Comentários

Faça login para comentar e recomendar este post a outros usuários da rede.

Querido Erasmo,

Já estava com muitas saudades dos seus belos textos aqui na rede.

Logo que soube da morte de Rubens Alves, pensei nisto mesmo, que você nos brindaria com um texto como este, lindo!

Sou uma grande admiradora do Rubens alves, aliás quem não é?

Pra mim um dos maiores filósofos e educadores da nossa contemporaneidade.

Assim como Paulo Freire, defendia uma educação humanizada. Ensinava que o verbo educar deveria ser conjugado com amor e paixão, e que a preocupação do professor deveria ser com o aluno e não com o programa, porque ele está lidando com gente e não com o número para exame.

Achava muito bacanas essas suas reflexões!

Deixo aqui uma mensagem dele recebida através de uma amiga, que eu gosto muito:

“Compreendi, então,

que a vida não é uma sonata que,

para realizar a sua beleza,

tem de ser tocada até o fim.

Dei-me conta, ao contrário,

de que a vida é um álbum de mini-sonatas.

Cada momento de beleza vivido e amado,

por efêmero que seja,

é uma experiência completa

que está destinada à eternidade.

Um único momento de beleza e amor

justifica a vida inteira.”

Bjs!

Emília

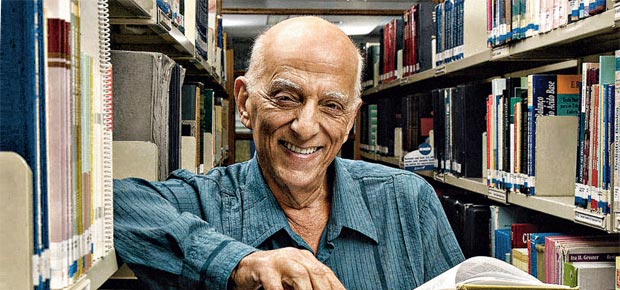

Conheci Rubem Alves no final do ano passado. Um doce cavalheiro. Fui a Campinas, entrevistá-lo para a revista “Gosto”, junto com o Dias Lopes. Encontramos uma figura alquebrada. A saúde de Rubem já estava bastante frágil. Como se trata de uma revista de gastronomia, conversamos um bocado sobre o assunto — que ele utilizava como metáfora da vida.

O mote, na realidade, foram as festas natalinas. Embora cansado e com um fio de voz, e já sem o riquíssimo vocabulário de outrora, Rubem revelou a lucidez de sempre. Segue a reportagem.

Por Walterson Sardenberg Sº e J.A. Dias Lopes

Ele nasceu em 1933, na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. Mas o escritor Rubem Alves não gosta de dizer que tem 80 anos. Não por qualquer prurido em ser, desde setembro, um octogenário. Ao contrário. “Mas porque 80 são os anos que não tenho mais, para sempre perdidos no passado. Os que ainda tenho, não sei, ninguém sabe”, justifica.

De qualquer assunto, seja metafísico ou o mais prosaico, ele sabe retirar refinadas ilações. Em suas mãos, tudo vira ensaio. Que o digam seus muitos leitores e leitoras, de mais de quatro dezenas de livros. Rubem escreve com humor, sem pompas, como quem conversa, sem a concessão à academicismos, embora seja um acadêmico de fato: é doutor em Teologia pelo Princeton Theological Seminary, dos Estados Unidos e foi professor titular de Filosofia pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas.

O bem sucedido ensaísta e cronista — e também psicanalista, formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise — começou a trajetória como pastor da Igreja Presbiteriana no interior de Minas Gerais. Suas ideias, no entanto, não foram bem aceitas por alguns colegas. Acusado de subversivo no turbulento ano de 1964, viu-se, em meio ao torvelinho, obrigado a mudar-se com a mulher e os três filhos para os Estados Unidos. “Ainda bem jovem eu já achava que religião não era para garantir o céu, depois da morte, mas para tornar esse mundo melhor, enquanto estamos vivos”, diz. Em 1968, demitiu-se da Igreja Presbiteriana. O Brasil ganhava um pensador sem amarras, em tempo integral.

Sobretudo nos livros de crônicas, Rubem escancarou seu amor pela culinária. É assunto recorrente em seus textos. “A culinária me fascina”, confessou em um deles. Dessas elocubrações despontam textos saborosos. A pretexto da singela pipoca, escreveu: “Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. (…) Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. (…) Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem o fogo o sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande transformação”.

Também o caqui mereceu uma crônica. Nela, desabilita os pintores que escolheram a maçã como o fruto proibido da simbologia bíblica: “O fruto proibido tinha de ser um fruto de potência sedutora máxima. O que não é o caso da maçã. A maçã é fruta pudica. Não se despe por vontade própria. Só tira a roupa sob a violência da ponta da faca. E ainda geme quando é mordida. Comer uma maçã é sempre um estupro”. Quanto ao caqui, é o “fruto tentador”, “lascivo”. “E basta relar o dedo em sua carne para que ele se dispa e seus sucos vermelhos comecem a escorrer.”

Os cozinheiros dos sonhos de Rubem não se parecem “com especialistas em dietética”. Longe disso. “Interessa-me mais o prazer que aparece no rosto curioso e sorridente de alguém que tira a tampa da panela, para ver o que está lá dentro. Minhas cozinhas, em minhas fantasias, nada têm a ver com estas de hoje, modernas, madeiras sem a memória dos cortes passados e das coisas que se derramaram, tudo movido a botão, forno de microondas, adeus aos jogos eróticos preliminares de espiar, cheirar, beliscar, provar, perfurar”…”

Aposentado da universidade, Rubem Alves mora em um apartamento modesto e confortável, em Campinas. Foi lá que concedeu esta entrevista a GOSTO, ressalvando que o concorrido palestrante de outrora já não se expressa falando com a mesma rapidez e riqueza de vocabulário. Prefere escrever. “Eu falava sem parar”, diz. “Nem preparava minhas palestras. Ia para o palco só com as ideias centrais na cabeça. Depois que fui apanhado por essa coisa terrível, o Mal de Parkinson, falar para mim se tornou difícil. Escrever é mais fácil, embora demorado. E só no computador. A mão, não mais. Não consigo nem fazer a assinatura direito. Lembro das noites de autógrafos em que autografava para mais de 80 pessoas. Agora mandei fazer um carimbo, com meu nome assinado. E vou avisando de cara: ‘Não consigo dar autógrafo’.”

A abusiva comilança do Natal combina com o motivo da celebração?

Não, absolutamente. É algo desenfreado, que destrói toda a poética. As pessoas, no Natal, hoje, só pensam em comer e beber. Nada mais. Na Páscoa é a mesma coisa. Um dia estava chegando ao meu escritório e o lixeiro do bairro me abordou: “Doutor, me dá um presente de Páscoa”. Eu disse: “Dou, sim, se você me disser o que é Páscoa”. O lixeiro me falou: “Páscoa é o dia de comer chocolate”. Dei o dinheiro. Ele estava certo (risos). Ao menos segundo os critérios de hoje. De fato, agora a Páscoa é identificada como o dia de comer ovos de chocolate. O símbolo de cada uma dessas datas religiosas — muito bonito, por sinal — está totalmente desvirtuado, perdido. Mas já tenho uma sugestão para a ceia de Natal.

E qual seria?

Uma bem simples. Pergunto: o que José e Maria, muito pobres, podem ter comido depois de uma longa jornada? Ora, pão velho, leite azedo e nozes. Nada muito além isso. Daí porque decidi há algum tempo reunir-me com os amigos no Natal para tomar uma sopa. Explico. A ideia antropológica de celebração é você remontar aquilo que está celebrando, procurar reconstituir aquele momento do passado. Não posso celebrar a vida de Gandhi com um churrasco. Ele era vegetariano. No caso do Natal, se algum extraterrestre desavisado visse as festas de hoje concluiria que estamos celebrando um glutão amante das bebidas, das conversas em voz alta e do desperdício. O que uma festança assim tem a ver com o nascimento do menino Jesus?

Todas essas celebrações de origem religiosa estão perdendo seu real significado?

Muitas delas. No cristianismo há uma celebração chamada de Eucaristia. Mas, agora, ninguém sabe direito o seu significado. Pergunto aos meus amigos católicos: “Por que não se pode comer carne de vaca na Sexta-Feira da Paixão?” A resposta sempre é: “Porque seria comer a carne de Cristo no dia da morte de Cristo”. Aí pergunto: “Mas Eucaristia não é justamente comer a carne de Cristo?” As pessoas arregalam os olhos, ficam assustadas. Ora, quais são as palavras de Cristo? “Tomai. Este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue.” Então, quando estou na Eucaristia, estou em uma cerimônia antropofágica. Estou me alimentando do corpo de Cristo para com Ele me congraçar.

O seu Natal é sempre com sopa e nada mais?

Como disse, já fiz esta celebração, bem singela. É a que mais se adequa a de Maria e José. Mas as pessoas, em geral, não querem participar de uma ceia assim. Chega sempre alguém trazendo uma travessa de bacalhau e outra mais. Acaba virando aquela orgia alimentar. A verdade é que, de uns tempos para cá, ninguém mais levou a sério a minha sugestão. Nas celebrações, sempre se pensa: “Vamos comemorar, estamos alegres, vamos beber”. Virou senso comum que celebração tem muita bebida.

Deve-se condenar esse comportamento?

Não condeno nada.

Apenas deplora?

Nem isso. Rio. Apenas observo como a exploração comercial esvaziou o sentido original. Quando, antes da Páscoa, passo naquelas galerias imensas dos supermercados e vejo a quantidade imensa de ovos de chocolate, logo penso: perdemos a dimensão do mistério. Isso me desilude. Sou um teólogo e, como tal, um desenterrador de símbolos. Minha função é fazer os símbolos virem à vida.

Nesse sentido, alguns alimentos do Natal se justificam, não? O panettone, por exemplo, deriva do pão rico.

Sim, claro. Mas as pessoas hoje comem o panettone apenas para comer o panettone. Não imaginam, não pensam que esteja intimamente ligado a um cerimonial litúrgico. De qualquer maneira, o panettone, o vinho e as nozes estão ligados, sim, à celebração de Natal.

Como eram as sopas do seu Natal?

Não me interessam aquelas sofisticadas. A sopa de fubá e a canja são sopas de pobre — e muito saborosas. É preciso louvá-las. Acho que o papa Francisco concordaria comigo. É um homem simples.

Em suas crônicas nota-se a valorização de uma cozinha lenta, mais próxima da vida e do prazer. Mudou muito?

Fico desalentado com a ideia do fast-food, comida só para encher a barriga. Sou mineiro. A comida mineira é vagarosa. Talvez no meu cerimonial de Natal eu cozinhasse um frango com quiabo. Gosto de fazer esse prato e de oferecê-lo aos outros. Comer é compartilhar. Essa ideia é fundamental. Quando todos comem a mesma coisa isso simboliza que somos a mesma coisa. Portanto, somos irmãos.

Em muitas famílias, hoje, a ideia de compartilhar a refeição se complica, porque cada um se alimenta em um horário diferente. Como vê essa mudança?

O mundo está muito diferente. Hoje, quando as pessoas querem compartilhar uma refeição não fazem a comida em casa. Vão ao restaurante. É simples. Há um restaurante que gosto muito de frequentar aqui em Campinas, o Bem Bom. Quando chego lá, brinco, dizendo: “Esta aqui é a minha paróquia”. Ali, conheço todo mundo, falo com um, falo com outro. É o meu lugar de encontro com os amigos. Essa história de reunir para fazer comida na própria residência existe cada vez menos. Mesmo quando se vai de férias a uma casa de praia, a um sitio, procura-se um restaurante nas redondezas.

Está se perdendo um grande prazer, não? Cozinhar ao lado das pessoas queridas é ótimo.

Cozinhar, a meu ver, é mais prazeroso que comer. Exige tempo. Você vai mexendo aqui, mexendo ali, de maneira vagarosa, experimentando. Há comidas que levam dois dias para sempre feitas. É um ritmo que, infelizmente, não combina com a vida de hoje, muito corrida. Tornou-se complicado convidar as pessoas para compartilhar.

Foi prazeroso ter um restaurante?

Gostei muito. Abri quando me aposentei da universidade. O restaurante chamava-se Dalí, em homenagem ao pintor. Toda a decoração era com reprodução dos quadros dele. Vinha toda a intelligentzia de Campinas. A musica era ótima. Um dia por semana convidávamos um cliente para cozinhar. Lembro-me de um banquete japonês. O restaurante acabou por causa dos empregados. Escolhi mal os funcionários. A roubalheira era tão grande que, chegou uma hora, tive de fechar. A casa durou quatro anos. Deu-me prazer, apesar dos problemas financeiros.

Como surgiu a ideia para escrever a crônica sobre a pipoca?

Quando trabalhava como psicanalista, uma paciente comentou que estava levando os amigos para jantar na casa dela e estourado pipocas. Naquele momento, o pensamento que rendeu a crônica pipocou na minha cabeça (risos). Descobri a relação metafórica entre a pipoca e o ator de pensar. As ideias podem acontecer repentinamente. Gosto dessa crônica. Há um teatrólogo, o Silvionê Chaves, que me pediu licença para apresentar um monólogo com meus textos. O nome que escolheu foi Cardápio Rubem Alves. A platéia apreciava sobretudo o trecho sobre o estouro da pipoca. Fico pensando em como é que a pipoca foi inventada. Aconteceu de maneira acidental. No meio do mato, alguém decidiu levar o milho ao fogo e ele começou a pular. Há pessoas que tem cabeças de tijolos. Não pensam absolutamente nada. Outras têm uma imaginação que pula feito pipoca, como o poeta matogrossense Manoel de Barros. Tudo o que ele escreve é uma pipoquinha. É tudo pequenininho, mas de plena compreensão das transformações.

Por que, segundo a sua ótica, a cozinha é o cômodo mais importante de uma casa?

Porque lá está o fogo. Em uma época em que era professor da Unicamp, fui atender, como psicanalista, uma colega, também professora da Unicamp. Ela me disse: “Outro dia estava lá em casa e se apagaram metade das luzes elétricas. Falei para o meu filho ir a caixa de fusíveis e trocá-los. Ele me disse que não havia mais fusíveis e sim desjuntores”. Então me dei conta de que os adolescentes de agora conhecem eletrônica mas não conhecem eletricidade. Não conhecem mais o cotidiano. Então tive a ideia de criar um seminário baseado na construção de uma casa. As crianças não sabem mais usar ferramentas. Nesse seminário, pergunto aos jovens: “o que levou o ser humano a construir a primeira casa?” A resposta é fácil.

E qual é?

Antes eles habitavam as cavernas. Mas havia um problema. As cavernas eram frias. Só com a descoberta do fogo a situação melhorou. Um dia esses nossos ancestrais estavam fora e começou a chover. Não adiantava fazer a fogueira, porque a chuva apagava. Assim, tiveram a ideia de fincar quatro pauzinhos no chão e construir um teto improvisado com gravetos e folhas. Surgia a primeira casa. Toda a educação surge da necessidade. A gente só pensa a partir daquilo que está nos fazendo sofrer. Você não pensa nos dentes se eles não estiverem doendo. A primeira casa surgiu com o objetivo de ser um espaço onde o fogo é preservado. Para ser preservado, precisava ser protegido. Esse fogo protegido é a coisa mais importante da casa, guarda aquela fonte de energia. Eis a razão primeira da importância da cozinha.

Uma outra crônica ressalta que o fruto proibido, na simbologia do Velho Testamento, deveria ter sido o caqui, muito mais sedutor do que a maçã. Por que essa predileção pelo caqui?

Olhem aquele quadro ali, um quadro feio [N.R. – são apenas três folhas de verdade, emolduradas]. Não tem valor artístico nenhum. Vou explicar o porquê daquele quadro. Fui convidado para fazer o encerramento de um congresso sobre a Carta da Terra em Brescia, na Itália. Pediram-me que falasse sobre jardins, o que gosto muito. Comecei falando sobre o Jardim do Éden e o caqui. Todo mundo gostou. Quando cheguei ao hotel, recebi um telefonema me convidando para conhecer o centro cultural do mosteiro. Lá fomos nós. A pessoa que me levou até lá me contou uma história, segundo a qual, quando jogaram a bomba atômica em Hiroshima, tudo foi arrasado. Não sobrara uma planta. Um ano depois, ocorreu uma coisa estranha: uma raizinha começou a brotar. Era o de uma árvore de caqui. Comovidos, os japoneses trataram dela. Dessa árvore, os japoneses espalharam mudas pelo mundo, como símbolo de que a vida triunfará sobre a morte. A pessoa que havia me levado ao mosteiro pediu que eu olhasse para trás. Lá estava um frondoso caquizeiro. Sim, a muda tinha vindo de Hiroshima. Comecei a chorar. Pedi licença para trazer três folhas.

Seu sotaque mineiro foi motivo de galhofa, no Rio de Janeiro, quando jovem. Mas a cozinha de Minas Gerais é sempre um de seus grandes prazeres, não?

Meu pai me matriculou em um colégio de ricos e alta classe média, no Rio. Sofri muito por ser mineiro nessa escola, no final dos anos 1940. Mas a cozinha de Minas carreguei sempre comigo com alegria. O frango com quiabo para mim é um prato supremo. Outro, o frango ao molho pardo. Também a vaca atolada, que, a rigor, é um prato vagabundo. Mas basta a sorte de apanhar aquela mandioca amarela, bem macia e surge uma maravilha.

A cozinha mineira é a melhor do Brasil?

Isso não se pode dizer. Temos as seguintes cozinhas, todas com seus meritos: gaúcha, mineira, baiana e nordestina e a do Pará. E para por aí.

Os paulistas não vão gostar. Eles defendem uma culinária própria.

Bem, os paulistas sabem reconhecer onde são bons e onde são inferiores. De modo que não vão brigar por causa disso. Em São Paulo, a comida boa veio de outro lugar, seja do Rio Grande do Sul ou do Japão e da China.

Em outro escrito seu há a menção de que em um mundo idealizado o autor seria vegetariano. Mas no mundo real, come carne sem problemas. Como resolveu esta questão?

Essa história começou com uma brincadeira. Sou muito amigo de um professor, o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Fomos a um congresso. Brandão fez sua palestra defendendo o vegetarianismo. Chegou a minha vez de falar. Fiz a minha palestra e, no final, na hora das perguntas da platéia, alguém me inquiriu: “Rubem, você também é vegetariano?”. Eu disse que era mais do que vegetariano. Falei que, se o mundo estivesse sob a minha alçada, não se mataria nada para os seres humanos comerem. Mas disse, também, que me causava grande sofrimento andar por aí e ver esses açougues com aquelas peças de carne dependuradas. Disse que a única maneira de eles voltarem à vida era se eu as comesse e que, por isso, também me alimento de carnes de vaca. Pois deram-me uma tremenda vaia (risos).

Em um de seus textos lêe-se que Deus foi gracioso, deu-nos as coisas incompletas, cruas. Deixou-nos o prazer de inventar a culinária. Foi um dos momentos mais importantes da humanidade, não?

Escrevo com muito humor. Isso não é Teologia. Estou brincando. Quando a gente está mexendo com a culinária, participando, de alguma maneira, da jardinagem de Deus. Deus, nessa minha brincadeira, foi um brincalhão. Fez um jardim, apenas com um pequeno defeito, simbolizado no fruto proibido. Esse fruto proibido, a meu ver, foi a inveja, o sentimento que destrói tudo. Comecei a sofrer por causa da inveja. Saí de Minas Gerais, onde era roceiro, fui para o Rio de Janeiro sem perceber que era pobre. Só fui me sentir pobre quando cheguei na cidade grande e me comparei aos meninos ricos. O romancista Albert Camus escreveu, em Primeiros Cadernos, que era feliz até entrar para o liceu e descobrir que era pobre. Então, tomado pela inveja, tornou-se infeliz.

Gosta de cozinhar?

Gostei muito. Mas não estou familiarizado com a cozinha de azulejos, como a deste apartamento. Gosto é das cozinhas do interior de Minas Gerais. O que mais apreciava fazer era frango com quiabo e canja. Cozinhava também uma sopa de coentro. Gozado, o pessoal não gosta da moqueca baiana porque tem coentro. Sou diferente. Gosto justamente porque tem coentro. Já a moqueca capixaba não me inspira. Considero o dendê indigesto.

O bom cozinheiro é um feiticeiro?

É alguém que faz grandes transformações. Assim também deve ser a vida.

Walterson Sardenberg

Por Luciana Abreu

Erasmo amigo e todos da Rede,

A humanidade perde, sem dúvida, um grande pensador da morte e, por conseguinte, da vida. Perdemos um grande educador. Que pena!!

Ah! Os apreciadores de uma boa sopa, também perdem…

Quanta sabedoria e sensibilidade. Parecia conhecer o porvir – Foi vivendo e deixando um pouco de si em cada canto. É o que acontece com HUMANOS grandes ou grandes HUMANOS, não cabem em si. Extrapolam, atravessam e, invadem nossas vidas, nossas almas. A primeira dose de Ruben, parecia me revolver por dentro, me tirou do lugar! Logo eu, tão programada para vida reta, sem curvas e sem perdões pelos deslizes. As próximas doses foram me anestesiando e, as seguintes, me mostraram o quanto a vida pode e deve ser simples: contemplação, música, boa mesa, família, amigos, TRABALHO PRAZEIRO , amanhecer, anoitecer… Ah! Leitura, leitura. Enfim, apreciar o belo em mim, no outro, neste lugar, em outro.

Em tempos de pressa, de competição, de muitos contatos e raros amigos, sugiro, aconselho, prescrevo: Uma dose de RUBEN ALVES antes de dormir e doses livres nos finais de semana. Se possível, numa rede na varanda!!!

Concordo com Chaplin que diz que : “ Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, é porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra! Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso.”

Por isso amigo Erasmo, sentes que morres um pouco…

Ruben Alves

“ Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança tem isso em comum: ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com olhos de criança. Está sempre à procura de companheiros para brincar. Os grandes, doidões e perversos, pensam que Deus é como eles, de olho malvado, que os espiona em todos os lugares, para castigar. Você sabe que não é assim.

Claro que as funções adultas são necessárias: elas são ferramentas meios de vida, entidades da Feira das Utilidades. Elas precisam ser desenvolvidas para que a Criança Eterna brinque pela vida afora, sem se machucar…

Sonho com o dia em que as crianças que leem meus livrinhos não terão de grifar dígrafos e encontros consonantais e em que o conhecimento das obras literárias não será objeto de exames vestibulares: os livros serão lidos pelo simples prazer da leitura.

Não avalio as crianças em função dos saberes. São os saberes que devem ser avaliados em função das crianças. É isso que distingue um educador. Um educador não está a serviço de saberes. Está a serviço dos seus alunos; “ Aquele que é um mestre, realmente um mestre, leva as coisas a sério – inclusive ele mesmo – somente em relação aos seus alunos”. (Nietzsche).

Sugiro uma inversão pedagógica: os grandes aprendendo dos pequenos . Um profeta do Antigo Testamento resumiu essa pedagogia invertida numa frase curta e maravilhosa: “ e um menino pequeno os guiará” ( Isaías, 11:6). São as crianças que veem as coisas – porque elas as veem sempre pela primeira vez com espanto, com assombro de que elas sejam do jeito como são. Os adultos, de tanto vê-las, já não as veem mais. As coisas – as mais maravilhosas – ficam banais.

Ser adulto é ser cego”. ( Rubem Alves)

“Quero lhe fazer um pedido”, disse a voz feminina do outro lado da linha. Era uma voz agradável, musical, firme – de uma mulher ainda jovem. “Sim?” – eu perguntei de forma Iacônico-psicanalítica, não sem uma pitada de medo. Muitos pedidos estranhos me são feitos. “Eu queria que o senhor escrevesse uma crônica em defesa das flores …” – Sorri feliz. As flores fazem parte da minha felicidade. Do outro lado da linha estava uma pessoa que amava as flores como eu. Na minha imaginação apareceram campos floridos: tulipas, girassóis, margaridas, trevos (sim, essa praga!).

Versinho da Emily Dickinson:

Para se fazer uma campina

É preciso um trevo!

Uma abelha, um trevo e fantasia …

Mas faltando abelhas,

Basta a fantasia …

Sim, com trevos se fazem campinas floridas! -qualquer tipo de flor vale a pena …Aí ela se explicou: “Tenho dó das flores nas coroas funerárias. Eu queria que algo fosse feito paraprotegê-las, para impedir que aquele horror se fizesse a elas. “Minha imaginação passou das flores livres dos campos para as flores torturadas dos velórios. Concordei com a Carolina (esse era o nome da mulher -jovem de oitenta anos). Não conheço nada de maior mau gosto que os velórios. Ali tudo é feio. Tudo é grosseiro. As urnas funerárias – falta a elas a simplicidade de linhas. Parecem-se com essas mulheres que se cobrem de bijuterias – pensando que assim ficam bonitas. Os suportes metálicos, então, são horrendos. O saguão do velório do Cemitério da Saudade, até a Última vez que fui lá, estava cheio de frases graves e amedrontadoras do tipo: “Eterno e silencioso é o descanso dos mortos.” Que coisa horrível! Pior que as piores visões do inferno! No inferno pelo menos há movimento. Mas no tal descanso eterno tudo é silencioso. A música e os risos estão proibidos. Eu ficaria louco na hora, teria impulsos suicidas. Mas a desgraça é que, estando eu já morto, me seria impossível dar cabo de minha vida. Aos múltiplos horrores estéticos junta-se o horror das coroas de flores. Comparem a beleza de uma flor, uma única flor, um trevo azul de simetria pentagonal, com o horror de uma coroa. Olhando para a florinha do trevo meus pensamentos ficam leves, flutuam. Olhando para uma coroa meus pensamentos ficam pesados e feios. Numa coroa todas as flores deixam de ser flores. Elas não mais dizem o que diziam. Não mais são o que eram. Amarradas, contra a vontade, num anel artificial, do qual pendem fitas roxas com palavras douradas. São, as coroas, de uma vulgaridade espantosa. Ali as não-flores só servem de enchimento para os nomes. Eu tenho uma teoria para explicar o horror estético dos velórios. Quem me instruiu foi a Adélia Prado. Diz ela: No cemitério é bom de passear. A vida perde a estridência, o mau gosto ampara-nos das dilacerações. E eu que nunca havia pensado nisso, na função terapêutica do mau gosto! Nem Freud pensou. A gente vai lá, com a alma doída, coração dilacerado de saudade, e o mau gosto nos dá um soco. A saudade foge, horrorizada, por precisar da beleza para existir – e o que fica no seu lugar é o espanto. Pronto! Estamos curados! O mau gosto exorcizou a dilaceração. Foi precisamente isto que aconteceu com uma amiga minha. Foi ao velório de uma pessoa querida para chorar. Aí o oficiante (se foi padre ou pastor não vou dizer) começou a falar. E as coisas que ele disse foram de tão horrível mau gosto que sua alma foi se enchendo de raiva por ele, e a dor pela amiga morta se foi. Os velórios são ofensas estéticas que se fazem aos mortos. Velórios deveriam ser belos. Camus, no seu estudo sobre o suicídio, diz que o suicida prepara o seu suicídio como uma obra de arte. Não sei se isso é verdade. Mas sei que cada um deveria preparar o seu velório como uma obra de arte. “Beber o morto” – essa é a expressão que se usa em algumas regiões do Brasil para designar o ato de beber um gole de pinga em homenagem ao falecido. Costume certamente inspirado na eucaristia, que é o ritual qual se serve a beleza que o morto gostaria de servir. Os vivos, amigos, têm de garantir que a sua vontade seja realizada. Um conhecido, nos Estados Unidos, doou o seu corpo para a escola de medicina. Então, não haveria nem velório nem enterro. Ele – malandro – deixou uma soma de dinheiro para um jantar oferecido aos seus amigos. Eles se reuniram, comeram, beberam, conversaram, riram e choraram pela vida do amigo querido. Outro, também nos Estados Unidos, morreu no outono. No outono as folhas das árvores ficam vermelhas e amarelas, antes de caírem das árvores, mortas. O outono anuncia o velório do ano com uma beleza que não pode ser descrita. Pois ele pediu que seu ataúde fosse simples, rústico, tábuas nados as de pinheiro, que a sua esposa cobriu com um lençol branco em que folhas de outono, vermelhas e amarelas, haviam sido costuradas. Um velório deveria ter a beleza do outono, toda a beleza do último adeus. Os oficiantes teriam de ser os melhores amigos. Que sabem os profissionais da religião da beleza que morava naquele corpo? Quanto a mim, não desejo ser enterrado em ataúde. Sofro de claustrofobia. A ideia de ficar trancado numa caixa me causa arrepios. Acho a cremação um lindo ritual. Neruda declarou que os poetas são feitos de fogo e fumaça. As cinzas, soltas ao vento, lançadas sobre o mar, colocadas ao pé de uma árvore, são símbolos da leveza, da liberdade e da vida. Teria de haver música, do canto gregoriano ao Milton. E poesia. Nada de poesia fúnebre. Cecília Meireles para dar tristeza. Fernando Pessoa para dar sabedoria. Vinicius de Moraes para falar de amor. Adélia Prado para fazer rir. E Walt Whitman para dar alegria. E comida. De aperitivo, Jack Daniel’s. Ainda vou contar a estória do Jack – estória de amizade. Comida de Minas. De entrada, sopa de fubá com alho, minha especialidade. Depois, frango com quiabo, angu e pimenta, a mais não poder. E, de sobremesa, minhas frutas favoritas, se sua estação for: caqui, manga, jabuticaba, banana-prata bem madura. Coroas de flores mortas, nem pensar! Pedirei aos que me amam que semeiem flores em algum lugar – um vaso, um canteiro, a beira de um caminho. Se não for possível, que distribuam pacotinhos de sementes entre as crianças de alguma escola, entre os velhos de algum asilo. E, se for possível, uma árvore. Ah! Que linda prova de amor é plantar uma árvore para que alguém amado, ausente, possa se assentar à sua sombra. Se você for primeiro do que eu, Carolina, prometo: não mandarei coroa. Mas plantarei uma flor.

Rubem Alves (O amor que acende a lua, p.13)

Por Erasmo Ruiz

Convido os leitores a comentarem e postarem crônicas, trechos, enfim, alguma coisa que gostem do Rubem Alves. Deixo essa que todos os anos compartilho com meus alunos de Tanatologia.

Sobre a morte e o morrer

Rubem Alves

O que é vida? Mais precisamente, o que é a vida de

um ser humano? O que e quem a define?

Já tive medo da morte. Hoje não tenho mais. O que sinto é uma enorme tristeza. Concordo com Mário Quintana: "Morrer, que me importa? (…) O diabo é deixar de viver." A vida é tão boa! Não quero ir embora…

Eram 6h. Minha filha me acordou. Ela tinha três anos. Fez-me então a pergunta que eu nunca imaginara: "Papai, quando você morrer, você vai sentir saudades?". Emudeci. Não sabia o que dizer. Ela entendeu e veio em meu socorro: "Não chore, que eu vou te abraçar…" Ela, menina de três anos, sabia que a morte é onde mora a saudade.

Cecília Meireles sentia algo parecido: "E eu fico a imaginar se depois de muito navegar a algum lugar enfim se chega… O que será, talvez, até mais triste. Nem barcas, nem gaivotas. Apenas sobre humanas companhias… Com que tristeza o horizonte avisto, aproximado e sem recurso. Que pena a vida ser só isto…”

Da. Clara era uma velhinha de 95 anos, lá em Minas. Vivia uma religiosidade mansa, sem culpas ou medos. Na cama, cega, a filha lhe lia a Bíblia. De repente, ela fez um gesto, interrompendo a leitura. O que ela tinha a dizer era infinitamente mais importante. "Minha filha, sei que minha hora está chegando… Mas, que pena! A vida é tão boa…”

Mas tenho muito medo do morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo, contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo; solidão, ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte, medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se ama, em meio a visões de beleza.

Mas a medicina não entende. Um amigo contou-me dos últimos dias do seu pai, já bem velho. As dores eram terríveis. Era-lhe insuportável a visão do sofrimento do pai. Dirigiu-se, então, ao médico: "O senhor não poderia aumentar a dose dos analgésicos, para que meu pai não sofra?". O médico olhou-o com olhar severo e disse: "O senhor está sugerindo que eu pratique a eutanásia?".

Há dores que fazem sentido, como as dores do parto: uma vida nova está nascendo. Mas há dores que não fazem sentido nenhum. Seu velho pai morreu sofrendo uma dor inútil. Qual foi o ganho humano? Que eu saiba, apenas a consciência apaziguada do médico, que dormiu em paz por haver feito aquilo que o costume mandava; costume a que freqüentemente se dá o nome de ética.

Um outro velhinho querido, 92 anos, cego, surdo, todos os esfíncteres sem controle, numa cama -de repente um acontecimento feliz! O coração parou. Ah, com certeza fora o seu anjo da guarda, que assim punha um fim à sua miséria! Mas o médico, movido pelos automatismos costumeiros, apressou-se a cumprir seu dever: debruçou-se sobre o velhinho e o fez respirar de novo. Sofreu inutilmente por mais dois dias antes de tocar de novo o acorde final.

Dir-me-ão que é dever dos médicos fazer todo o possível para que a vida continue. Eu também, da minha forma, luto pela vida. A literatura tem o poder de ressuscitar os mortos. Aprendi com Albert Schweitzer que a "reverência pela vida" é o supremo princípio ético do amor. Mas o que é vida? Mais precisamente, o que é a vida de um ser humano? O que e quem a define? O coração que continua a bater num corpo aparentemente morto? Ou serão os ziguezagues nos vídeos dos monitores, que indicam a presença de ondas cerebrais?

Confesso que, na minha experiência de ser humano, nunca me encontrei com a vida sob a forma de batidas de coração ou ondas cerebrais. A vida humana não se define biologicamente. Permanecemos humanos enquanto existe em nós a esperança da beleza e da alegria. Morta a possibilidade de sentir alegria ou gozar a beleza, o corpo se transforma numa casca de cigarra vazia.

Muitos dos chamados "recursos heróicos" para manter vivo um paciente são, do meu ponto de vista, uma violência ao princípio da "reverência pela vida". Porque, se os médicos dessem ouvidos ao pedido que a vida está fazendo, eles a ouviriam dizer: "Liberta-me".

Comovi-me com o drama do jovem francês Vincent Humbert, de 22 anos, há três anos cego, surdo, mudo, tetraplégico, vítima de um acidente automobilístico. Comunicava-se por meio do único dedo que podia movimentar. E foi assim que escreveu um livro em que dizia: "Morri em 24 de setembro de 2000. Desde aquele dia, eu não vivo. Fazem-me viver. Para quem, para que, eu não sei…". Implorava que lhe dessem o direito de morrer. Como as autoridades, movidas pelo costume e pelas leis, se recusassem, sua mãe realizou seu desejo. A morte o libertou do sofrimento.

Dizem as escrituras sagradas: "Para tudo há o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer". A morte e a vida não são contrárias. São irmãs. A "reverência pela vida" exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, simétrica à obstetrícia: a "morienterapia", o cuidado com os que estão morrendo. A missão da morienterapia seria cuidar da vida que se prepara para partir. Cuidar para que ela seja mansa, sem dores e cercada de amigos, longe de UTIs. Já encontrei a padroeira para essa nova especialidade: a "Pietà" de Michelangelo, com o Cristo morto nos seus braços. Nos braços daquela mãe o morrer deixa de causar medo.

Texto publicado no jornal “Folha de São Paulo”, Caderno “Sinapse” do dia 12-10-03. fls 3.